¿Qué significa el movimiento?

- Instante Cronopio

- 8 may 2020

- 8 Min. de lectura

Suscríbete aquí para recibir consejos semanales sobre cómo crear una vida que ames

Últimamente la escuela de movimiento ha estado cogiendo fuerza como tendencia en el mundo físico. Después de vivir muchas modas como el Zumba, el TRX y los Bootcamps, es normal que el movimiento se sienta sólo como una nueva manía temporal.

No obstante, históricamente hay varios argumentos para pensar lo contrario.

Para entender esto, hay que revisar la historia del ejercicio. Antes de la Civilización, cuando vivíamos como cazadores-recolectores, moverse era sinónimo de vida, ya fuera por la labor física de construir establecimientos, manipular herramientas, habilidades defensivas, de locomoción o de caza. También se crearon expresiones menos utilitarias como los bailes o las sesiones de catarsis de un grupo como los Zoé en Brazil. El movimiento era complejo en su práctica porque era la reacción frente a un ambiente cambiante y un estilo de vida nomádico, pero simple en su técnica o planeación porque no existía la noción de ejercitarse. Sus dos principios eran la practicidad y la adaptabilidad, pues el movimiento era algo tan cotidiano y necesario como la respiración misma.

Tras este periodo de amplio movimiento vino la Revolución Neolítica y con ella el sedentarismo de las sociedades. En Mesopotamia empezaron a surgir las primeras ciudades y con ello la especialización del trabajo, algo que sería el nacimiento de una concepción más elitista del movimiento. La gente que trabajaba la tierra tenía que moverse en patrones repetitivos y agotadores durante el día, y los que empezaron a tener más poder pronto serían los creadores de los deportes.

De esta manera, los deportes nacieron como un intermediario frente a una realidad cotidiana como lo era el movimiento. Como humanos necesitábamos movimiento, pero nuestro diario vivir cada vez nos pedía menos del mismo. Por esto, las civilizaciones clásicas como Grecia y Roma desarrollaron los deportes como un medio hacia un fin, en la mayoría de los casos la guerra. Cada vez más se necesitaba ejercicio físico para sobrevivir socialmente, no físicamente. Se desarrolló la gimnasia, la halterofilia, el atletismo y las artes de la guerra, así como los Juegos Olímpicos. En países como China las Artes Marciales serían la raíz de donde surgirían disciplinas como el Tai-Chi. También habían prácticas como el Yoga o las Danzas tradicionales que cumplían funciones espirituales, sociales o artísticas.

En Grecia, el cuerpo y el ejercicio eran parte fundamental de su filosofía de vida y del desarrollo de la excelencia. Por esto, los clásicos sirven como puente para entender la prehistoria, en donde no existía una división tajante entre el cuerpo y la mente, en donde los deportes eran sólo una excusa para moverse y tenían una multiplicidad de funciones como la salud, la socialización, el ocio, el arte y la expresión.

Siguiendo una explicación panorámica, llegaríamos después a la Edad Media. Esta sólo ocurrió en algunos países de Europa, pero marcaría una parte importante del espíritu occidental. Con el repudio del cuerpo y todos sus “pecados”, como la sensualidad y la belleza representada por la mujer, el mundo católico repudió el ejercicio físico.

Existía una división social entre la plebe, que tenía que soportar el arduo trabajo del campo pero también mantenía una parte importante del folklore en danzas vernáculas como los aquelarres; los nobles, que entrenaban para ser caballeros en los campos de batalla pero tenían también danzas más estructuradas como los futuros valses; y los sacerdotes, que tenían cuerpos escondidos, débiles y faltos de vigor. Las actividades más manuales empezaron a considerarse negativas, pues un cuerpo fuerte se asociaba con una existencia menos elevada, más cercana a lo animal. Lo que nos muestra esta época es que la práctica física es inseparable de las creencias religiosas y paradigmas de una época.

Con el resurgimiento del humanismo en el Renacimiento, el interés en el cuerpo tomó relevancia, como lo muestran los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci.

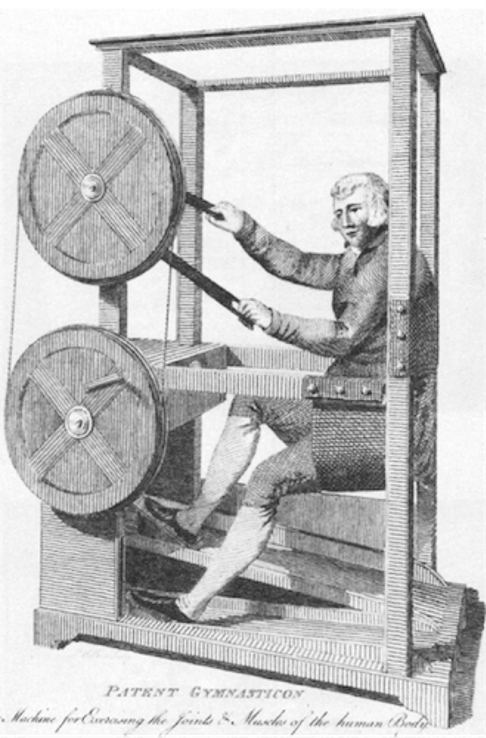

A partir de este momento, la sistematización del estudio del ejercicio como forma de fortalecimiento y de salud mental fue creciendo. Personas como Vittorino da Feltre, Cristobal Mendez, Mercurialis, Johann Bernard Basedow y Guts Muths, el padre de la gimnasia artística moderna, empezaron a promover el uso del cuerpo como vía para la salud física y la virtud. También la Ilustración vio las primeras máquinas para ejercitarse, una tradición que luego empresas como Nautilus explotaría en el siglo XX.

Entre más industrializada fuera una sociedad, más necesitaba de movimiento para sentir que conservaba su conexión con el cuerpo. Así, alrededor del mundo habían competencias para mantener vivo el espíritu deportivo, como los Highland Games en Escocia, los concursos de Escalada de cuerda en Países Eslavos, o las competencias de “Stone locks” en China.

Por su parte, Georges Hébert crearía el precedente de disciplinas actuales como el Parkour. Luego de observar que en las sociedades primitivas la gente mantenía un nivel óptimo de composición corporal y un alto desempeño físico simplemente desplazándose como cazadores, creó el “Método Natural” en donde enfatizaba el uso de la locomoción, los saltos y el equilibrio para desplazarse en ambientes urbanos.

Esta necesidad de movimiento tendría un gran pico con la Revolución Industrial. Las personas dejaban de trabajar el campo para vivir en ciudades. No obstante, los hombres no estaban listos para perder su poder físico, por lo que surgió la cultura Strongman en donde se veían hombres de circo batiendo hazañas de fuerza, como torcer varas de acero con las manos o halar pesados carruajes con los dientes. Esta cultura se intentó replicar después en los años dorados del culturismo, surgiendo así leyendas de fuerza como Charles Atlas, Vince Gironda, Franco Columbo, Louis Cyr, Jasper Benincasa, Arthur Saxon, Eugen Sandow, Paul Anderson, Bill Kazmaier, Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates, Frank Zane y Jack Lalanne.

De 1934

Luego de este boom del movimiento, algo extraño pasó. El ejercicio se volvió cada vez más exclusivo. Mientras en el pasado la gente del común se movía gracias al trabajo físico del campo, la vida en las ciudades llevó a que los únicos interesados en moverse fueran los atletas o los soldados que estaban entrenando para la guerra. Con la llegada del Estado benefactor en la segunda mitad del Siglo XX, el sedentarismo empezó a convertirse en un problema de salud pública.

Es justo en este contexto en donde llega el movimiento. Los años 60’s representaron una revolución en contra de toda la cultura tradicional, rescatando el pasado primitivo como solución a una crisis existencial. Había pasado lo mismo que con la comunicación o la economía, en donde un intermediario como el lenguaje o el dinero había venido a reemplazar por completo lo que buscaba en principio facilitar. Un medio como el deporte se había convertido en un fin por sí y para sí, cada vez más especializado y dividido en distintas prácticas y sin un sentido de funcionalidad para su misión principal: el movimiento.

Por ejemplo, es muy distinto decir que los seres humanos hacemos deporte a que nos movemos. Mientras la primera noción es antropocentrista y centrada en unos pocos, la segunda incluye a todos los humanos pero también a los animales y a toda la vida. El fenómeno de la intermediación que había creado el deporte era uno de separación, en donde habíamos dividido el hombre de la naturaleza, el arte de la función, el cuerpo de la mente, lo divertido de lo útil, la fuerza de la flexibilidad, el desempeño de la estética y el deporte de la filosofía. Por ejemplo la Gimnasia, que es el deporte en donde probablemente subsista la mejor calidad de movimiento, en palabras del campeón Kōhei Uchimura ha perdido cada vez más su parte artística para volverse un mundo técnico y sin nociones como la improvisación.

Por esto, el movimiento es simplemente el intento de superar la barrera de un intermediario como lo ha sido el deporte para recuperar conceptos que nuestra cultura cada vez está valorando más, como la no-separación o la espontaneidad.

La sentadilla es un ejemplo de un movimiento básico que hemos reducido a una posición para adquirir fuerza y olvidado su función básica: descansar.

Existen dos vertientes grandes en el mundo del ejercicio físico. Por un lado, está la cultura Fitness nacida en los años 80’s de los escritos de Jane Fonda, que es guiada por principios de reduccionismo del ser a la apariencia física y según estándares condicionados de belleza, las soluciones de 5 minutos y un enfoque cada vez más hacia el uso de las máquinas y la tecnología para crear resultados específicos.

Por otra parte, están los nostálgicos de la cultura que creen que moverse como tal tiene beneficios que superan lo que puede decir un análisis de grasa corporal o una foto de instagram. En esta cultura, Crossfit representó un hito importante en tanto buscó unificar distintos deportes para crear una máquina eficiente de movimiento. De aquí, empezarían a surgir disciplinas como la Calistenia o el Parkour que sin buscarlo explícitamente rescataban el potencial de movimiento de las personas.

No obstante, Crossfit todavía no es movimiento. Crossfit reposa en valores culturales típicos de la Civilización como la cuantificación, la capacidad o la eficiencia. Aunque preparó el camino para el movimiento, hay que entender que el movimiento tiene un trasfondo político y filosófico importante que es propio de los años 60’s, y se podría definir como la superación de la separación. Como lo relata Charles Eisenstein, este cambio en la conciencia es universal y no exclusivo del movimiento, pues está ocurriendo en campos tan dispares como la economía, el activismo o la nutrición. Cada vez aguantamos menos la eminente separación que ha permeado todos los campos de la vida, y buscamos culminar el proyecto de los años 60’s de superarla.

A su vez, dentro de esta segunda vertiente existen dos visiones del movimiento. Por un lado, están las personas que sienten que todo fue un error, y que buscan recuperar lo perdido en medio de los árboles y las quebradas. El mayor ejemplo de esto es MovNat, que promueven el movimiento físico en la naturaleza, en grupos y sin más equipo que troncos y rocas que alzar.

Por otro lado, están las personas que creen que necesitamos el espíritu primitivo acoplado a las herramientas modernas. Es lo que en otro artículo denominé la unión entre lo orgánico y lo sintético, y su mayor representante es Ido Portal. Por esto, la cultura del movimiento de Ido Portal busca rescatar lo mejor de todo lo que como especie hemos creado, pero con criterios propios de la contra-cultura como el juego, la improvisación o la sensación. Es parecido a lo que buscaba hacer Bruce Lee en las Artes Marciales cuando intentaba romper la división entre estilos para simplemente acoplarse a las exigencias del momento, pero a un nivel macro con todas las disciplinas físicas.

Por esto, ser un practicante de movimiento significa por encima de todo un cambio de percepción. Es imposible realizar todos y cada uno de los deportes que existen, pero el esfuerzo siempre debe tender hacia la cohesión. Mientras los deportes hacían parte de un ámbito rezagado de la vida, el movimiento está allí siempre. Moverse significa tener un ojo atento a la calidad diaria del movimiento por dentro y fuera del gimnasio, estar abierto a las posibilidades de explorar disciplinas, inspirarse en la manera como se mueven los animales, un gran compromiso con el estudio y el desarrollo de varias prácticas, desarrollar capacidad de aprendizaje y con ello de enseñanza, practicar disciplinas que generan longevidad, complejidad y versatilidad, y un intento por romper la separación en el ámbito físico. Ante todo, se trata de crear inteligencia cinética, que es la capacidad de adaptarse a lo que es, centrándose en desarrollar capacidades y no técnicas específicas, para crear una maleabilidad del ser.

Si quieres saber más de estos temas, te recomiendo el trabajo de Ido Portal y Erwan Le Corre

Mira acá todas las categorías del blog para encontrar justo lo que necesitas

Haz click aquí para ver todos nuestros recursos gratuitos

Comentarios